Трихомониаз — это инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путём, вызываемое одноклеточным жгутиковым паразитом Trichomonas vaginalis. Это один из самых распространённых не-вирусных возбудителей инфекций, передающихся половым путём (ИППП) в мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно регистрируется более 156 миллионов новых случаев трихомониаза у людей в возрасте 15–49 лет.

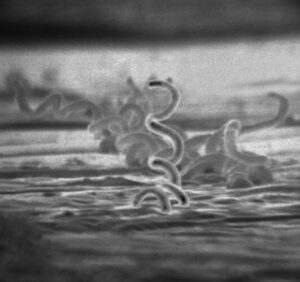

В отличие от бактерий или вирусов, Trichomonas vaginalis — это простейшее, относящееся к классу жгутиконосцев. Оно обладает высокой подвижностью благодаря наличию четырёх передних жгутиков и одного заднего, формирующего волнообразную мембрану. Паразит обитает в мочеполовом тракте человека: у женщин — преимущественно во влагалище, уретре и бартолиновых железах; у мужчин — в уретре, простате, семенных пузырьках и эпидидимисе.

Трихомониаз часто протекает бессимптомно, особенно у мужчин (до 70–90 процентов случаев), что способствует его незаметному распространению. Однако даже бессимптомное носительство может вызывать воспалительные процессы и повышать риск заражения другими ИППП, включая ВИЧ.

Биология и патогенез Trichomonas vaginalis

Trichomonas vaginalis не образует цист, а существует только в вегетативной (трофозоитной) форме. Он выживает только в тёплой, влажной среде с нейтральной или слегка щелочной реакцией. Вне организма паразит быстро погибает — при комнатной температуре он живёт не более нескольких часов.

Патогенез трихомониаза связан с несколькими механизмами:

- Механическое повреждение эпителия — подвижные трофозоиты прикрепляются к клеткам слизистой оболочки мочеполовых органов с помощью специфических адгезинов, вызывая микротравмы;

- Выделение протеолитических ферментов — паразит секретирует фосфолипазы, цистеинпротеазы и другие ферменты, разрушающие клеточные мембраны и нарушающие барьерную функцию эпителия;

- Иммунный ответ — организм реагирует на инвазию воспалением: накоплением нейтрофилов, макрофагов, повышением уровня провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-6, TNF-α);

- Нарушение микробиоценоза влагалища — трихомонады снижают кислотность влагалищной среды, подавляют рост лактобацилл и способствуют росту условно-патогенной флоры.

В результате развивается вагинит у женщин и уретрит у мужчин, а при хроническом течении — восходящие инфекции мочеполовой системы.

Пути передачи

Основной путь передачи — половой контакт:

- Вагинальный секс — наиболее частый;

- Анальный и оральный секс — возможны, но значительно реже;

- Вертикальная передача от матери к ребёнку во время родов — крайне редка, но описана в литературе.

Бытовой путь (через полотенца, бельё, сиденья унитаза) теоретически возможен, но практически не подтверждён: паразит слишком чувствителен к высыханию и перепадам температуры. Тем не менее, в условиях высокой влажности (например, в банях, бассейнах) риск минимального выживания не исключён полностью, хотя клинически значимых случаев бытового заражения не зарегистрировано.

Клиническая картина: симптомы у женщин и мужчин

У женщин (симптомы проявляются у 30–50 процентов инфицированных):

- Выделения из влагалища: обильные, пенистые, желтовато-зелёные или сероватые, часто с неприятным «рыбным» запахом;

- Зуд и жжение в области вульвы и влагалища;

- Гиперемия и отёк слизистой влагалища и наружных половых органов;

- Болезненное мочеиспускание (дизурия) из-за вовлечения уретры;

- Диспареуния — боль во время полового акта;

- Мажущие кровянистые выделения после секса (при эрозии шейки матки);

- При осмотре может выявляться так называемый «клубничный цервикс» — точечные кровоизлияния на шейке матки, напоминающие поверхность клубники (встречается редко, менее чем у 5 процентов пациенток).

Без лечения инфекция может перейти в хроническую форму, с периодами обострений и ремиссий. Хронический трихомониаз ассоциирован с:

- Повышенным риском воспалительных заболеваний органов малого таза (ВЗОМТ);

- Бесплодием;

- Преждевременными родами и низкой массой тела новорождённого у беременных;

- Увеличением восприимчивости к ВИЧ-инфекции в 2–3 раза.

У мужчин (симптомы — у 10–30 процентов инфицированных):

- Прозрачные или беловатые выделения из уретры, особенно по утрам;

- Жжение или зуд внутри полового члена;

- Дизурия — боль или жжение при мочеиспускании;

- Боли в промежности или яичках (при вовлечении придатков);

- Хронический простатит или везикулит (воспаление семенных пузырьков).

У мужчин трихомониаз часто маскируется под неспецифический уретрит и может быть ошибочно диагностирован как хламидиозХламидиоз (хламидиаз) — это инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путем, вызываемое бактериями вида Chlamydia tracho More или гонореяГонорея (от др.-греч. γόνος — «семя» и ῥέω — «течь»; в просторечии также известна как перелой или триппер) — инфекционное заболевание, вы More.

Диагностика трихомониаза

Диагностика трихомониаза требует лабораторного подтверждения, так как симптомы неспецифичны и перекликаются с другими ИППП.

1. Микроскопия свежего мазка («мокрый препарат»)

- Быстрый и недорогой метод;

- Материал: вагинальный секрет у женщин, уретральный мазок или первая порция мочи у мужчин;

- Под микроскопом выявляются подвижные трофозоиты с характерным «дрожащим» движением;

- Чувствительность: 50–70 процентов у женщин, менее 30 процентов у мужчин;

- Недостатки: требует немедленного исследования, высокая зависимость от квалификации лаборанта.

2. ПЦР (полимеразная цепная реакция)

- Золотой стандарт диагностики;

- Обнаруживает ДНК Trichomonas vaginalis в мазках, моче, вагинальных выделениях;

- Чувствительность >95 процентов, специфичность >99 процентов;

- Возможна мультиплексная ПЦР — одновременное тестирование на хламидии, гонококки, микоплазмы и др.;

- Подходит для скрининга бессимптомных лиц.

3. Культуральный метод

- Материал помещают в специальную питательную среду (например, Diamond’s medium);

- Инкубация 3–7 дней при 37°C;

- Чувствительность — до 85процентов, но метод медленный и трудоёмкий;

- Используется редко, в основном в исследовательских целях.

4. Экспресс-тесты (на антигены или нуклеиновые кислоты)

- Например, OSOM Trichomonas Rapid Test — иммунохроматографический тест;

- Результат за 10 минут;

- Чувствительность — около 80–90 процентов;

- Удобен для использования в амбулаторных условиях.

5. Цитологическое исследование (мазок по Папаниколау)

- Иногда трихомонады обнаруживаются случайно при скрининге на рак шейки матки;

- Однако этот метод не рекомендуется как основной для диагностики трихомониаза из-за низкой чувствительности.

Важно: при подозрении на трихомониаз необходимо обследоваться на все основные ИППП — хламидиозХламидиоз (хламидиаз) — это инфекционное заболевание, передающееся преимущественно половым путем, вызываемое бактериями вида Chlamydia tracho More, гонорею, сифилисСифилис — это инфекционное венерическое заболевание, передающееся преимущественно половым путём, вызываемое бактерией Treponema pallidum (бле More, ВИЧ, вирусы папилломы человека (ВПЧ), герпесГерпес — это хроническое вирусное заболевание, вызываемое вирусами семейства Herpesviridae. На сегодняшний день известно более 100 видов герпе More.

Лечение трихомониаза

Трихомониаз полностью излечим при правильной терапии. Основу лечения составляют нитроимидазолы — препараты, активные против анаэробных микроорганизмов и простейших.

Основные препараты:

- Метронидазол:

- Однократная доза: 2 г внутрь однократно;

- Альтернатива: 500 мг 2 раза в день в течение 7 дней (предпочтительно при ВИЧ-инфекции или рецидивах);

- Биодоступность — почти 100 процентов;

- Проникает в влагалищный секрет, мочу, сперму, грудное молоко.

- Тинидазол:

- 2 г внутрь однократно;

- Более длительный период полувыведения, лучше переносится;

- Может быть эффективен при устойчивости к метронидазолу.

Важные рекомендации:

- Оба половых партнёра должны пройти лечение одновременно, даже если у одного нет симптомов;

- Половые контакты запрещены до полного завершения терапии и исчезновения симптомов (минимум 7 дней после однократной дозы);

- Алкоголь строго запрещён в течение 24 часов после метронидазола и 72 часов после тинидазола из-за риска дисульфирамоподобной реакции (тошнота, рвота, тахикардия, гипотензия);

- При беременности лечение возможно на любом сроке (метронидазол не тератогенен), особенно при симптоматическом течении;

- При лактации рекомендуется временно прекратить грудное вскармливание на 12–24 часа после приёма препарата.

Рецидивы и резистентность

- Рецидивы встречаются в 5–15 процентов случаев;

- Причины: повторное заражение, несоблюдение режима лечения, резистентность паразита;

- При неэффективности стандартной терапии проводят повторный курс с увеличением дозы (например, метронидазол 500 мг 3 раза в день в течение 14 дней) под контролем врача;

- В редких случаях применяют вагинальные формы метронидазола, но они менее эффективны, чем пероральные.

Трихомониаз при беременности

Инфекция у беременных ассоциирована с:

- Преждевременным разрывом плодных оболочек;

- Преждевременными родами;

- Низкой массой тела новорождённого (<2500 г);

- Повышенным риском послеродового эндометрита.

Лечение рекомендовано даже при бессимптомном течении, особенно во II–III триместрах. Метронидазол безопасен и не увеличивает риск врождённых пороков.

Профилактика

- Последовательное и правильное использование презервативов — снижает риск заражения на 50–70 процентов;

- Ограничение числа половых партнёров;

- Регулярное обследование на ИППП при смене партнёра или при наличии симптомов;

- Лечение всех партнёров — ключевой момент для предотвращения «пинг-понг» инфекции;

- Избегание самолечения — неправильное использование антибиотиков может маскировать симптомы и способствовать хронизации.

Эпидемиология и общественное значение

Трихомониаз — глобальная проблема общественного здравоохранения:

- Чаще встречается у женщин, чем у мужчин;

- Распространённость выше в странах с низким уровнем дохода, среди лиц с низким социально-экономическим статусом, у ВИЧ-инфицированных;

- В США ежегодно регистрируется около 3–5 млн случаев;

- В России официальная статистика занижена из-за бессимптомного течения и недостаточного скрининга.

Несмотря на излечимость, трихомониаз остаётся недооценённой инфекцией, поскольку:

- Не входит в обязательные скрининговые программы во многих странах;

- Часто не диагностируется из-за отсутствия симптомов;

- Не всегда включается в стандартные панели ИППП.

Заключение

Трихомониаз — это не «безобидная» инфекция, а серьёзное заболевание, способное вызывать как острые воспалительные процессы, так и долгосрочные репродуктивные последствия. Его коварство заключается в частом бессимптомном течении и способности маскироваться под другие ИППП.

Ключевые принципы борьбы с трихомониазом:

- Своевременная диагностика с использованием высокочувствительных методов (ПЦР);

- Адекватное лечение обоих партнёров;

- Профилактика повторного заражения;

- Повышение осведомлённости населения и медицинского персонала.

Если у вас или вашего партнёра появились подозрительные выделения, зуд, жжение или боль при мочеиспускании — обратитесь к врачу (гинекологу, урологу, дерматовенерологу). Не занимайтесь самолечением. Только комплексный подход обеспечит полное выздоровление и защитит ваше репродуктивное здоровье.